アルマ望遠鏡、観測開始から10年 – JPN

アルマ望遠鏡、観測開始から10年

2011年、南米チリ・アタカマ砂漠、標高5000メートルのチャナントール高原に建設されたアルマ望遠鏡が科学観測を開始しました。直径12メートルのパラボラアンテナ54台、直径7メートルのパラボラアンテナ12台の計66台を結合させ、全体を一つの巨大な望遠鏡として機能させる「電波干渉計」です。今年で科学観測開始から10年となるアルマ望遠鏡は、最大で視力6000を実現し、その比類ない感度と解像度を武器に、これまでにさまざまな観測成果を創出しています。この記事では、過去10年を振り返り、代表的な観測成果をいくつかご紹介します。

触角銀河の低温ガスをアルマ望遠鏡で観測

からす座の方向、およそ7千万光年の距離にある衝突合体銀河「触角(アンテナ)銀河」を、アルマ望遠鏡で観測しました(図1)。銀河同士が衝突すると、衝突している領域でたくさんの星が誕生することが知られています。アルマ望遠鏡を使って観測したところ、この2つの銀河の衝突領域で太陽の数十億倍という質量の低温ガスが見つかり、星の形成材料を豊富に蓄えた貯蔵場だということがわかりました。また、ハッブル宇宙望遠鏡の画像と比較すると、アルマ望遠鏡で得られた触角銀河の画像はややぼんやりとしている点に気づくかもしれません。それもそのはず、この画像はアルマ望遠鏡の試験観測期間中に取得されたもので、使用されたパラボラアンテナの数は現在の約5分の1の12台と少なく、当時は高い解像度を実現することができませんでした。その後、アンテナの数がそろうに従って解像度は飛躍的に向上し、現在ではハッブル宇宙望遠鏡の10倍の解像度を達成しています。

若い星の周囲で、惑星形成の現場を描き出す

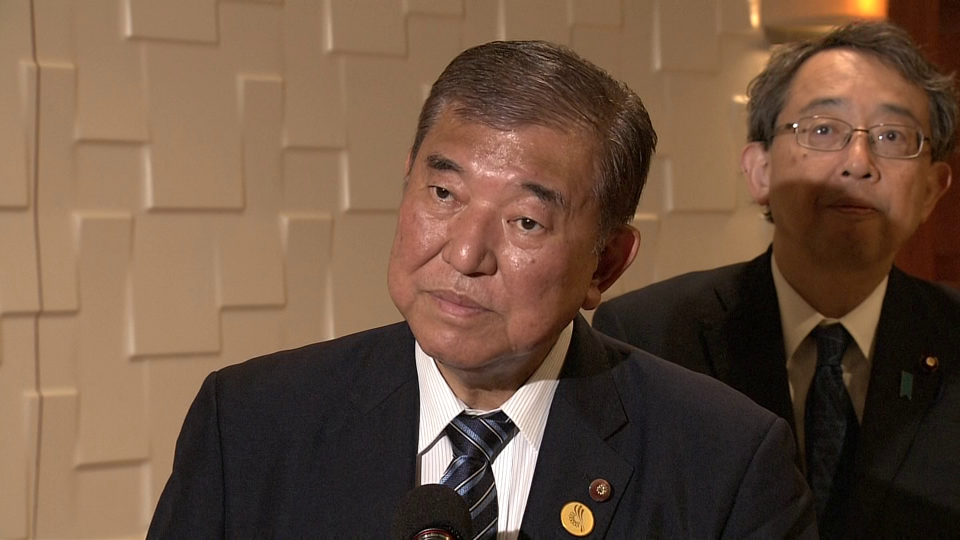

(右)図4:若い星「うみへび座TW星」を取り巻く原始惑星系円盤。(Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Tsukagoshi et al.)

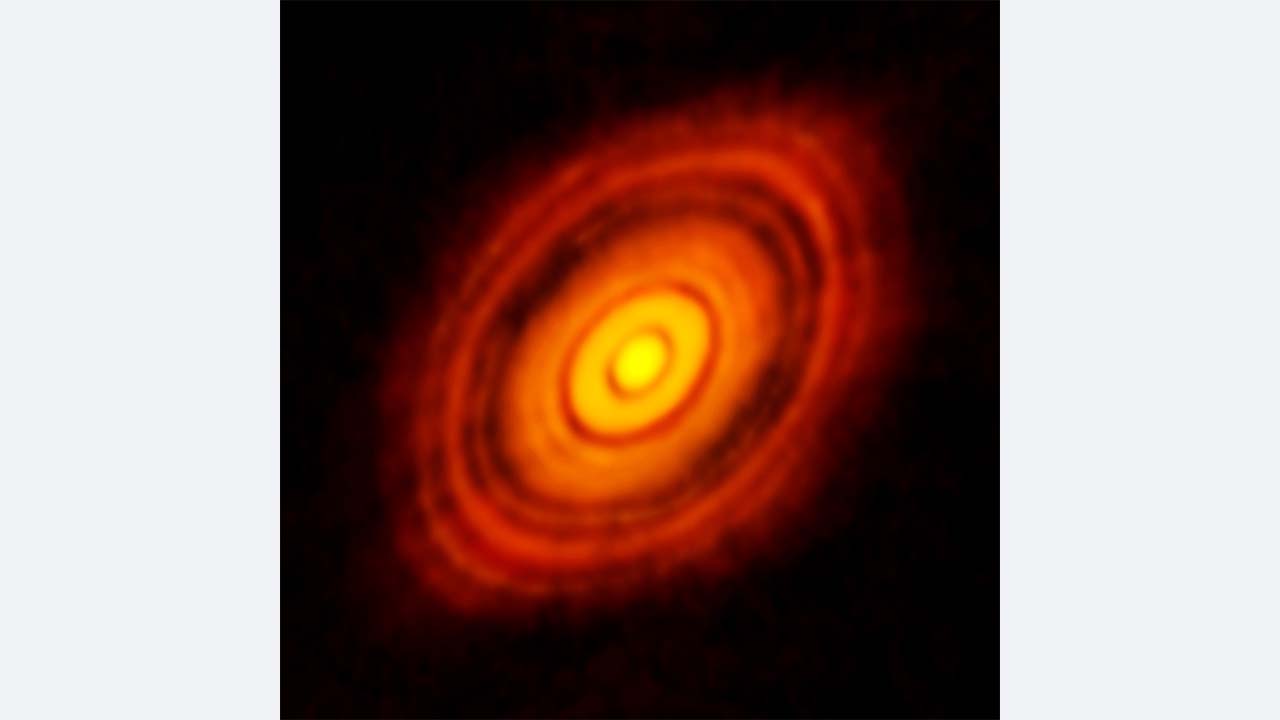

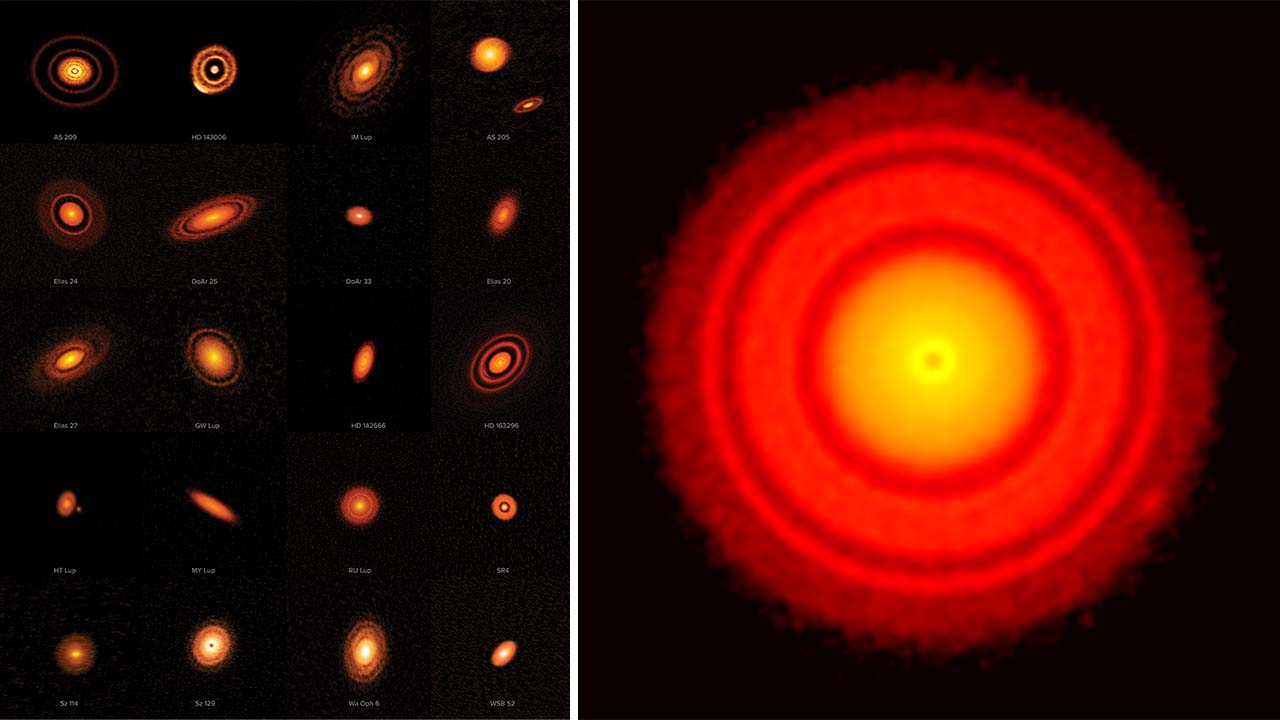

2014年、天文業界に大きな衝撃が走りました。アルマ望遠鏡が「おうし座HL星」という若い星を観測したところ、図2のような多重の細いリング状構造が星の周りの円盤に描き出されたのです。少なくとも3本のはっきりした間隙があることがわかります。こうした間隙の起源は、円盤の物質を掃き集めながら大きな惑星が成長しつつある証拠だと考えらえていますが、他の物理現象によって作られるという説もあり、現在もまだ決着がついていません。その後のアルマ望遠鏡の観測(図3、4)により、原始惑星系円盤にはリング状構造の他、三日月形に塵(ちり)が集中している場合や渦巻構造を持つ場合など、さまざまな形があることもわかってきています。今後のアルマ望遠鏡による観測や理論的考察によって、惑星形成のシナリオおよびその多様性の理解が進むことが期待されます。

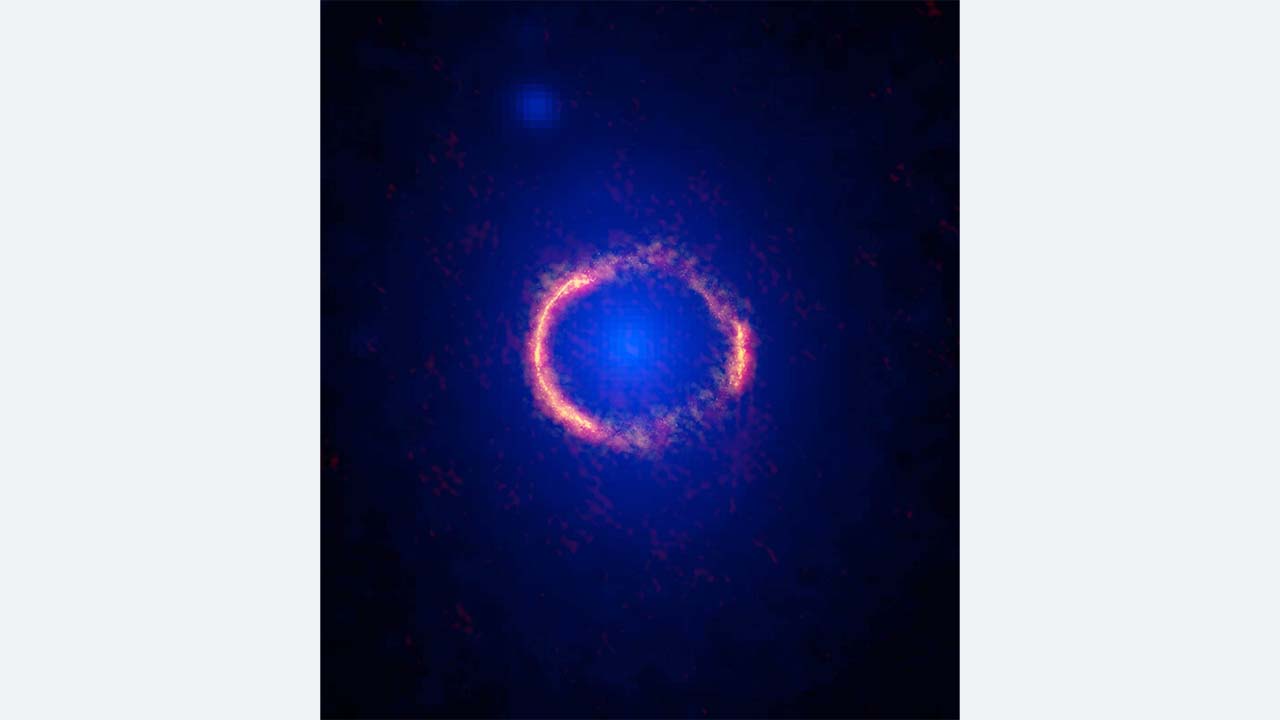

アルマ望遠鏡が捉えたアインシュタインリング

アルマ望遠鏡は遠方宇宙の観測でも大活躍しています。「SDP.81」と呼ばれる地球から117億光年の距離にある銀河は、天の川銀河の約500倍のペースで星を生み出す爆発的星形成銀河の一つです。アルマ望遠鏡でSDP.81を観測したところ、「アインシュタインリング」と呼ばれる円弧状の画像が得られました(図5)。SDP.81と地球の間には別の巨大銀河が存在し、その重力によってSDP.81から届く電波がゆがめられた結果、アインシュタインリングができるのです。これほど完璧なアインシュタインリングが捉えられることはたいへん珍しく、アルマ望遠鏡の高い解像度と感度によって初めて得られた成果と言えるでしょう。

132.8億光年かなたの銀河に酸素を発見!

さらに、アルマ望遠鏡は、130億年以上も前の宇宙にある銀河「MACS1149-JD1」が放った電波を捉え、撮影することに成功しています(図6)。この銀河の他にも130億年以上昔の銀河をいくつも観測しており、宇宙初期の銀河にすでに酸素や塵が多く存在していたことがわかりました。この時代の銀河に酸素が存在するということは、すでに星の世代交代が進んでいることを示しています。つまり、最初期の星は、より昔の宇宙に誕生したと言えるのです。

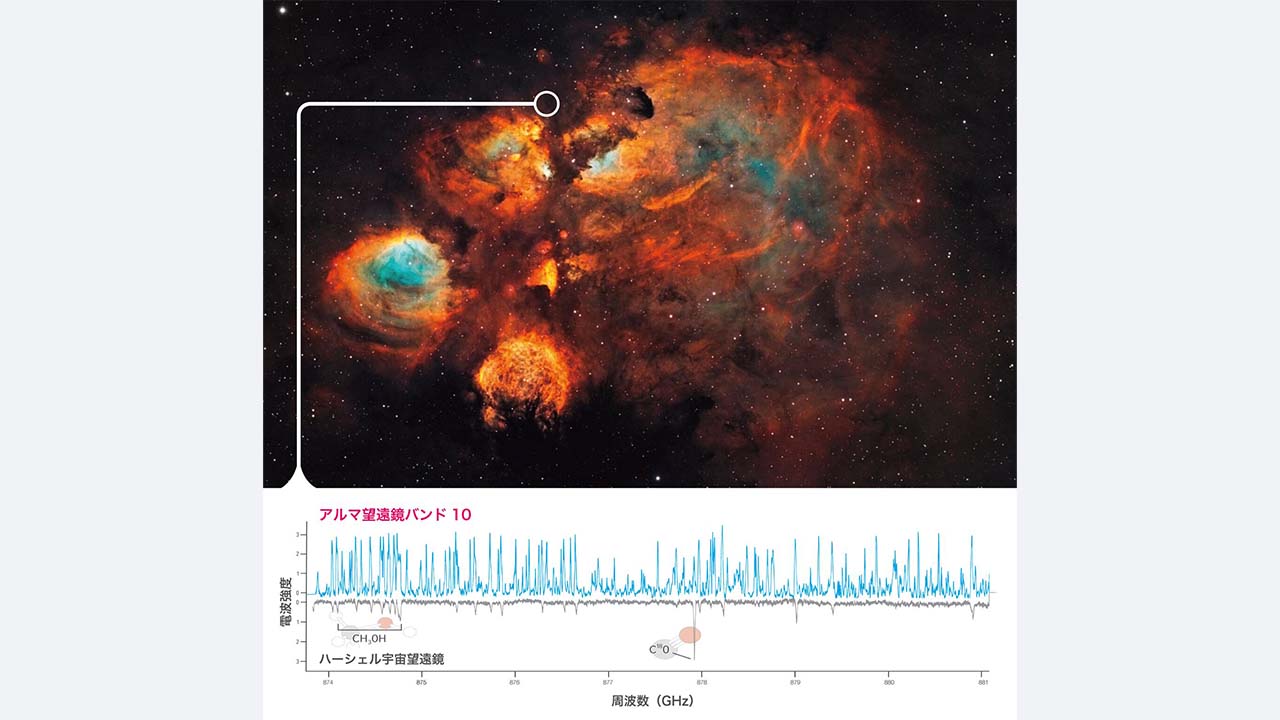

地球外生命の可能性に迫る

アルマ望遠鏡は、若い太陽のような星のまわりに、グリコールアルデヒドという糖類の中では最も単純な構造をしている分子を発見しました。中心の星からの距離が、太陽系では天王星の軌道(28億7000万キロメートル)ほどの場所で見つかりました。そこはまさに惑星がこれから作られていく場所であり 、生命の構成要素となるような物質が発見されたことは、大きな意味を持ちます。また、日本がアルマ望遠鏡向けに開発した最高周波数帯のバンド10受信機を使った観測から、巨大赤ちゃん星のまわりでグリコールアルデヒドが放つ電波をはじめ、さまざまな分子が放つ電波695本を発見しています(図7)。

宇宙の謎の解明に向かって観測するアルマ望遠鏡

アルマ望遠鏡の成果として、2021年10月時点で2500編ほどの論文が出版されています。この記事で紹介した観測成果の他にも、太陽や太陽系の惑星、彗星(すいせい)、星・惑星系の誕生、星の最期、ブラックホール、銀河、銀河団、初期銀河などの、あらゆる天体に対する観測成果が報告されています。アルマ望遠鏡は、宇宙のさまざまな謎の解明に向かって、今日も観測を続けています。

アルマ望遠鏡(アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計、Atacama Large Millimeter/submillimeter Array: ALMA)は、欧州南天天文台(ESO)、米国国立科学財団(NSF)、日本の自然科学研究機構(NINS)がチリ共和国と協力して運用する国際的な天文観測施設です。アルマ望遠鏡の建設・運用費は、ESOと、NSFおよびその協力機関であるカナダ国家研究会議(NRC)および台湾行政院科技部(MoST)、NINSおよびその協力機関である台湾中央研究院(AS)と韓国天文宙科学研究院(KASI)によって分担されます。 アルマ望遠鏡の建設と運用は、ESOがその構成国を代表して、米国北東部大学連合(AUI)が管理する米国国立電波天文台が北米を代表して、日本の国立天文台が東アジアを代表して実施します。合同アルマ観測所(JAO)は、アルマ望遠鏡の建設、試験観測、運用の統一的な執行および管理を行なうことを目的とします。

10月23日(土)開催の「三鷹・星と宇宙の日2021」では、「アルマ望遠鏡10年の軌跡」をテーマに、3つのオンライン講演会を予定しています。多くの皆さんのご参加をお待ちしています。詳しくは、特設サイトをご覧ください。

関連リンク

文:伊王野大介(国立天文台 アルマプロジェクト)

出典:国立天文台ニュース